Von der Straße auf die Schiene

Die Krise der Bahn ist ein Dauerbrenner der öffentlichen Debatte. Schon kurz nach der politischen Wende in der DDR und noch vor der Deutschen Einheit wurde eine sogenannte Regierungskommission Bahn eingesetzt, die einen Ausweg aus dem anhaltenden Niedergang von Bundesbahn und Reichsbahn zeichnen sollte. Beide Staatsbahnen befanden sich seinerzeit in einer schwierigen Lage. Die Gründe hierfür waren unterschiedlich. Die eine hatte mit stetig sinkenden Nutzungszahlen und die andere mit einem hoffnungslos maroden Schienennetz zu kämpfen. In der alten Bundesrepublik hatte der Schienenverkehr von 1950 bis in die späten 1980er Jahre kontinuierlich an Marktanteilen verloren. Auto und Flugzeug hingegen wurden stetig attraktiver. Insbesondere der Inlandsflugmarkt konnte sich in den 1980er Jahren ganz beträchtlich ausweiten. Die Bundesbahn verlor den Anschluss und war zur Wendezeit mit umgerechnet 34 Milliarden Euro verschuldet.

In der DDR wurde die Bahn in Ermangelung attraktiver verkehrlicher Alternativen noch immer recht rege genutzt. Das Schienennetz war vergleichsweise dicht und selbst kleinere Orte verfügten regelmäßig über Bahnanschluss. Allerdings war die Infrastruktur angesichts einer jahrzehntelangen investiven Vernachlässigung kaum mehr belastbar und nur für geringe Geschwindigkeiten ausgelegt. Es war also absehbar, dass mit den erheblichen Straßenbauinvestitionen auch in den Neuen Bundesländern die Nutzerzahlen sinken würden.

Die wirtschaftlichen Probleme der beiden Bahnen standen im eklatanten Widerspruch zu den Erwartungen der Politik. Nachdem Ökologie und Verkehr einen zunehmenden Stellenwert in der politischen Auseinandersetzung erhielten, wurde das Schlagwort „von der Straße auf die Schiene“ propagiert – ein Paradigmenwechsel, der zum einen den drohenden „Verkehrsinfarkt“ auf Deutschlands Straßen abwenden und zum anderen der Umwelt dienen sollte. Hinzukam, dass die Bundesregierung im Zuge der europäischen Einigung und der stetig wachsenden Handelsströme von einer signifikanten Verkehrssteigerung ausging, bei der die Bahn eine wesentliche Rolle spielen sollte. Dem stand entgegen, dass die beiden Bahnen in der damaligen Verfassung kaum in der Lage waren, diesen Hoffnungen gerecht zu werden und den anderen Verkehrsträgern etwas entgegenzusetzen.

Die Privatisierung sollte Abhilfe schaffen. Am 2. Dezember 1993 stimmte der Deutsche Bundestag für das Eisenbahnneuordnungsgesetz. Die Bahnbeamten wurden in die neugegründete Deutsche Bahn AG überführt, der Personennahverkehr regionalisiert und das Netz vom Betrieb getrennt. Letzteres allerdings nur recht halbherzig, weil die DB Netz AG weiterhin Teil des Bahnkonzerns blieb.

Im zweiten Schritt wurden die Zuständigkeiten weiter entflochten, womit sich die DB AG in eine Holding mit fünf eigenständigen Unternehmensbereichen wandelte. Fortan sollte das Netz auch anderen Nutzern offenstehen, wofür das Eisenbahn-Bundesamt als Regulierungsbehörde für einen diskriminierungsfreien Netzzugang installiert wurde. Später ging diese Aufgabe in den Verantwortungsbereich der Bundesnetzagentur über. Die Regionalisierung des Nahverkehrs sollte im mittleren Streckenbereich für einen regeren Wettbewerb sorgen, dies allerdings zunächst nur mit mäßigem Erfolg.

Die dritte Stufe der Bahnreform steht bis heute aus. Das Konzept der Regierungskommission Bahn sah die vollständige materielle Privatisierung der DB AG und die endgültige Trennung von Netz und Betrieb vor. Vorstandschef Hartmut Mehdorn trieb den geplanten Börsengang mit großer Vehemenz voran und versuchte, die Braut für den Markt aufzuhübschen. Sein Problem war allerdings, dass die politische Unterstützung langsam bröckelte. Dazu trug letztlich auch Mehdorn selbst bei, wenn er mit seinem Gesellschafter auf äußerst fordernde und brüske Weise kommunizierte. Ein regelrechter Klassiker waren die Briefe, die dereinst zwischen Mehdorn und dem damaligen Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee hin- und herwechselten. Den letzten Ausschlag für den Verzicht auf die materielle Privatisierung und den Börsengang gab dann die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2008. In diesem Zusammenhang wurde schließlich auch die geplante Privatisierung der Deutschen Flugsicherung stillschweigend beerdigt. Der Wind hatte sich gedreht, der Trend zur Privatisierung ehemals öffentlicher Leistungen fand ein vorläufiges Ende. Nunmehr lag der Fokus auf einem möglichst effizienten Betrieb mit auskömmlichen Ausschüttungen an den Gesellschafter Staat.

Unterschiedliche Erfolgsmodelle

Letztlich leistete auch das britische Beispiel seinen Beitrag, von einer vollständigen Privatisierung bei Netz und Betrieb in Deutschland abzusehen. Im Vereinigten Königreich wurde die gesamte Schieneninfrastruktur von der privaten Gesellschaft „Railtrack“ übernommen, die das Netz allerdings denkbar schlecht managte. Nach zahlreichen tödlichen Unfällen und der Insolvenz des privaten Netzbetreibers wurde zumindest die Infrastruktur wieder in die öffentliche Hand überführt. Und tatsächlich hat der britische Schienenverkehr seitdem eine recht positive Entwicklung genommen. Die Nutzerzahlen steigen deutlich an, während die Unfälle spürbar abnehmen. 2013 war das britische Schienensystem gar das sicherste in ganz Europa. Und auch der Güterverkehr ist seit der Jahrtausendwende signifikant gewachsen, konnte seinen Marktanteil von sieben auf mittlerweile 13 Prozent steigern. All dies zeigt, dass das äußerst schlechte Image des britischen Schienenverkehrs nur noch bedingt den Realitäten entspricht. Der Fehler einer vollständigen Privatisierung des Netzes wurde zurückgenommen. Das war richtig. Dafür funktioniert jedoch der diskriminierungsfreie Wettbewerb um Kunden und Güter deutlich besser als hierzulande. Und dies mit einer staatlichen Pro-Kopf-Investitionsquote, die die deutsche zumindest nicht wesentlich überschreitet. Wenn es also darum geht, mit vergleichsweise wenig Input gute Erfolge zu erzielen, lohnt sich durchaus wieder der Blick auf das Mutterland des Schienenverkehrs. Insbesondere die Trennung von Netz und Betrieb könnte auch in Deutschland ein sinnvoller Hebel sein, um wettbewerbliche Impulse möglichst vollständig zur Entfaltung zu bringen.

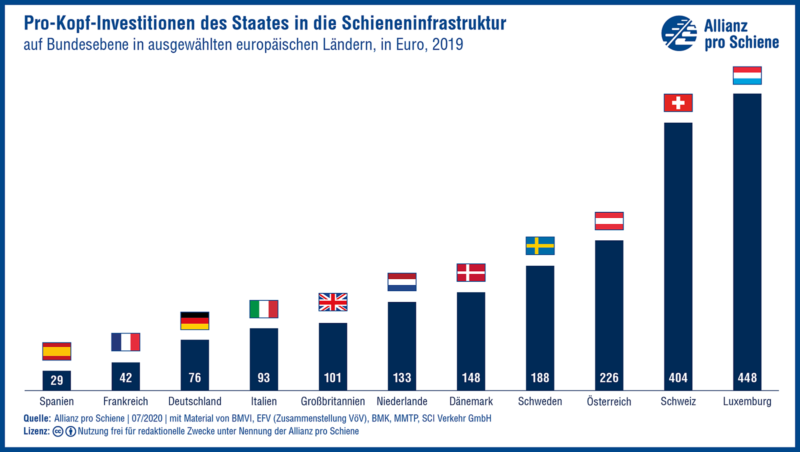

Doch auch rein öffentliche Systeme sind in den vergangenen Jahren zu erheblichen Erfolgen gelangt. So gilt die Schweiz als Musterbeispiel für den europäischen Bahnverkehr. Trotz der immensen topografischen Herausforderungen verfügt die Eidgenossenschaft über eines der europaweit dichtesten Netze. Bei den jährlich pro Einwohner zurückgelegten Bahnkilometern liegt man hinter Japan weltweit auf Rang zwei. Der schweizerische Schienenverkehr gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teilbereiche. Das sind zum einen die schweizerischen Staatsbahnen und zum anderen die sogenannten Privatbahnen. Letztere besitzen trotz der irreführenden Bezeichnung im Regelfall öffentliche Mehrheitsgesellschafter, die allerdings nicht den schweizerischen Staat, sondern vielmehr die Ebene der Kantone und der darunterliegenden Gemeinden abbilden. Im Sinne der Subsidiarität wird also eine konzeptionelle Trennung zwischen dem Fernverkehr und den regionalen bzw. lokalen Relationen vorgenommen, Netz und Betrieb bleiben jeweils in einer Hand. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der Schweiz pro Kopf mehr als fünfmal mehr als in Deutschland und genau viermal mehr als im Vereinigten Königreich in den Schienenverkehr investiert wird. Diese enorme Investitionsquote setzt natürlich einen besonderen gesellschaftlichen Wohlstand voraus und entspricht darüber hinaus einer eindeutigen verkehrspolitischen Prämissensetzung. Es bleibt fraglich, ob sich der deutsche Staat eine ähnliche Kraftanstrengung zutrauen will.

Japan ist schließlich das erfolgreichste Bahnland weltweit. Allerdings machen es vielfältige Spezifika kaum möglich, diese Strukturen auf Deutschland oder andere europäische Länder zu übertragen. Zu nennen sind die besondere Topografie und die daraus resultierende Siedlungsgeografie. Das äußerst gebirgige Land ist geprägt von wenigen Ebenen, die sich zu extrem ausgreifenden Ballungsräumen entwickelten. Demgegenüber steht ein sich zunehmend entleerender ländlicher Raum. Zudem ist Japan eine Inselnation, weshalb etwa der Schienengüterverkehr nur eine geringe Rolle spielt und nahezu der gesamte Fernfrachttransport über die Häfen des Landes abgewickelt wird. Des Weiteren ist das japanische Schienensystem vergleichsweise jung, entfaltete sich im Wesentlichen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele der privaten Gesellschaften, die nun im Lokal- und Regionalverkehr durchaus erfolgreich reüssieren, schufen die entsprechenden Schienenkilometer gleich selbst und betreiben sie seitdem auch. Und auch das berühmte Hochgeschwindigkeitsnetz für den Shinkansen wurde seit den 1970er Jahren vollständig neu errichtet, bleibt vom übrigen Verkehr getrennt und kann somit deutlich störungsfreier und zuverlässiger operieren. Nicht zuletzt ist auch kulturell die Bereitschaft ausgeprägter, sich in einen wortwörtlich öffentlichen Verkehr zu begeben. All dies lässt Japan zum weltweit einzigen Bahnsystem werden, welches – zumindest in den Metropolenräumen – profitabel funktioniert.

Objektives Erfordernis

Angesichts der Diversität der präsentierten Beispiele lassen sich kaum allgemeingültige Lehren für das deutsche Schienensystem ziehen. Irgendetwas muss jedoch fraglos passieren. Seit Jahrzehnten befindet sich der deutsche Schienenverkehr im Zustand des Ungefähren und des Vor-sich-hin-Dümpelns. Dieser gravierende Mangel an Konsistenz und Konzept wird den verkehrs- und klimapolitischen Herausforderungen unserer Zeit nicht gerecht. Die Kommunikation und Kompetenzaufteilung zwischen Management und Gesellschafter, sprich zwischen DB-Vorstand und Verkehrsministerium scheint nach wie vor optimierungsbedürftig. Die im Rahmen der Bahnreform formulierten Ziele wurden mehrheitlich nicht erreicht, teilweise sogar um Längen verfehlt. Das Schienennetz ist seitdem um 14 Prozent geschrumpft, der Elektrifizierungsgrad liegt bei maximal zwei Dritteln. Der Marktanteil des Schienenpersonennahverkehrs ist zwar auf zehn Prozent gestiegen, aber noch weit entfernt von der politischen Forderung einer Dominanz der Schiene vor dem Auto. Wenn sich die Zufriedenheitsraten nicht signifikant verbessern, wird dies auch in Zukunft so bleiben. Der Bahntest des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) erbrachte im vergangenen Jahr nur ein „befriedigend“ und viele Bahnnutzer werden wohl meinen, dass das Unternehmen damit noch ganz gut bedient war. Insbesondere die Pünktlichkeitsziele wurden deutlich verfehlt. Trotz leichter Verbesserungen war auch im vergangenen Jahr noch jeder vierte Fernzug zu spät. Und dies, obwohl Verspätungen – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern – erst ab sechs Minuten gezählt werden und ausgefallene Züge gar nicht berücksichtigt sind.

Hinzukommt, dass sich die Bahn auch in vielen Infrastrukturprojekten teilweise erheblich verspekuliert hat. Ein Beispiel ist Stuttgart 21. Mittlerweile räumt selbst der Bahnvorstand die Unwirtschaftlichkeit des Projektes ein. Allerdings sind bereits derart hohe Beträge verbaut worden, dass man den Umbau des Stuttgarter Bahnknotens kaum mehr rückgängig machen kann.

Eine weitere Peinlichkeit ist die sogenannte Rheintalbahn. Mit dem Gotthard-Basistunnel haben die Schweizer die Voraussetzung für einen hocheffizienten transalpinen Schienengüterverkehr zwischen Norditalien sowie den Industrieregionen Mittel- und Westeuropas geschaffen. Das entspricht der sogenannten Blauen Banane, der am dichtesten besiedelten europäischen Großregion, die sich von der Lombardei, über die Schweiz, Rhein-Main, das Ruhrgebiet, Randstad/Brüssel bis nach London und Nordwestengland zieht. Diese enorm wichtige Relation kann ihr Potential aber nicht entfalten, weil die deutsche Schieneninfrastruktur jenseits von Basel veraltet und kaum belastbar ist. Abhilfe sollte die Modernisierung der Rheintalbahn schaffen, doch diese steht bis heute aus.

Die Liste lässt sich weiter fortführen. Selbst die hochgelobte Schnellstrecke zwischen Berlin und München hat ihre Kehrseite. Und die liegt darin, dass auf der immens teuren Trasse bis heute kaum ein Güterzug unterwegs ist. Entgegen eingangs gesetzter Prämissen ist die Strecke für einen leistungsfähigen Frachtverkehr schlichtweg nicht ausgelegt.

Herzstück einer echten Verkehrswende

Eines hat sich in den 30 Jahren Dauerdebatte um die Deutsche Bahn nicht geändert. Und das ist das objektive Erfordernis einer Stärkung des Schienenverkehrs in fast allen Segmenten. Im Fernverkehr als Alternative zu den ökologisch äußerst bedenklichen innerdeutschen Flügen, im Nahverkehr zur Reduzierung von Stau, Feinstaub und Stickoxiden und selbstverständlich auch im Güterverkehr – aus ökologischen Gründen, aber auch um die deutschen Autobahnen und Schnellstraßen vom Frachtverkehr zu entlasten. Nicht zuletzt ist die Schiene deutlich sicherer als die Straße, ließe sich ein signifikanter Rückgang an Todesfällen und schweren Verletzungen erwarten, wenn denn Güter und Personen verstärkt auf Schienen transportiert würden.

Auch unter Effizienzgesichtspunkten erscheint die Bahn als sinnvolle Alternative. Im Grundsatz wird es immer um eine möglichst intelligente Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger gehen, doch als Basis sollte tendenziell eher die Schiene fungieren. Schließlich lassen sich hier in einem Fahrzeug ungleich größere Mengen an Personen und Gütern unterbringen und ist die zugrundeliegende Infrastruktur auf diese erheblichen physikalischen Belastungen ausgerichtet.

Der Verkehr hat – ganz im Gegensatz zu Energie, Wohnen, Industrie oder Entsorgung – in den vergangenen 30 Jahren keinerlei Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen geleistet. Hier identifiziert auch die Bundesregierung aktuell die höchsten Einsparpotentiale, was selbstverständlich als Euphemismus für die bemerkenswerte Trägheit der vergangenen Jahrzehnte aufgefasst werden muss.

Die Schiene könnte und sollte das Herzstück der vollkommen zurecht angemahnten Verkehrswende werden. Doch die hierfür nötige Investitionsoffensive muss dringend einhergehen mit einer grundlegenden strukturellen Neuorientierung. Es braucht zum einen mehr, zum anderen aber auch bessere Investitionen. Das britische Beispiel zeigt, dass eine Trennung von Netz und Betrieb die notwendige Voraussetzung für einen funktionierenden Wettbewerb darstellt. Der Staat sollte seine Kernverantwortung für die Verkehrswege in Deutschland behalten, den Betrieb darauf aber marktwirtschaftlich organisieren. Innerhalb dieser Strukturen haben die Briten in den vergangenen zehn Jahren recht eindrückliche Erfolge sammeln können. Die Trennung von Netz und Betrieb ist aber auch der notwendige Zwischenschritt vor der materiellen Privatisierung einer ehemaligen Staatsbahn. Auch diese Lehre lässt sich aus den deutschen und den britischen Erfahrungen ziehen. Die Forderung nach einer Privatisierung der Deutschen Bahn erscheint aktuell recht radikal und aus der Zeit gefallen, innerhalb der geschilderten Strukturen wäre sie jedoch der logische letzte Schritt. Dann könnte sich eine staatliche Gesellschaft um das Netz und die Bahnhöfe kümmern und ansonsten – ohne eigene Interessenkonflikte – den fairen Wettbewerb überwachen.

Und wenn sich der Staat – ähnlich wie bei den Straßen – auf die hoheitliche Verantwortung für die Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur beschränkt, dann kann er auch gleich beweisen, wie ernst er es mit den sogenannten „verkehrspolitischen Weichenstellungen“ nimmt. Die Stärkung der Schiene wird nicht zum Nulltarif zu haben sein. Die europaweiten Musterländer des Bahnverkehrs sind auch jene mit den höchsten Pro-Kopf-Investitionen. Von nichts kommt halt nichts und es ist bestenfalls wohlfeil, sich über die Defizite der Deutschen Bahn zu echauffieren, sich aber einerseits bei Investitionen zurückzuhalten und andererseits auf eine möglichst hohe Dividende zu schielen. Auch diese Zwickmühle würde bei einer reinen Infrastrukturgesellschaft nicht mehr bestehen.

Konkurrenz der Verkehrsträger

„Von der Straße auf die Schiene“ meint die eindeutige Priorisierung eines Verkehrsträgers vor dem anderen. Um wirklich glaubhaft zu sein, muss sich dieses Paradigma aber auch in politischen Maßnahmen widerspiegeln. Neben den dringend notwendigen Investitionen in die Schiene müssen nun endlich auch die vielfältigen Privilegien des Straßenverkehrs auf den Prüfstand. Die Trassenpreise im Schienenverkehr wurden zwar jüngst etwas gesenkt, jedoch erschließt es sich kaum, dass jeder Bahnreisende mittelbar Maut bezahlt, alternativ mit dem eigenen Auto jedoch keinerlei Gebühren für die Nutzung des Netzes entrichten muss. Eine Fahrt zwischen den beiden größten Ballungsräumen dieses Landes, zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet, kostet mit der Bahn in der zweiten Klasse zwischen 80 und 100 Euro. Die entsprechenden Tankkosten für einen Mittelklassewagen liegen bei etwa der Hälfte – selbst, wenn man ganz allein im Auto sitzt. Das kann nicht richtig sein. Genauso wenig wie der Umstand, dass ein innerdeutscher Flug zwischen Berlin Düsseldorf vor einigen Wochen ebenfalls deutlich günstiger zu haben als eine Bahnfahrt auf der gleichen Strecke.

Anstatt seit Jahren über eine Ausländermaut zu debattieren, hätte man den ganz großen Schritt wagen und eine allgemeine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen und Schnellstraßen einführen sollen. Denn es ist ja richtig, dass die deutsche Verkehrsinfrastruktur im Herzen Europas besonders stark beansprucht wird. Eine sogenannte Ausländer-Maut hätte die gravierenden Implementierungskosten niemals rechtfertigen können und war insofern von Anfang eine reine Nebelkerze. Eine allgemeine Maut hingegen hätte das Potential einer grundlegenden verkehrspolitischen Umsteuerung besessen. Zumal dann, wenn die generierten Erlöse aktiv in den ökologischen Umbau des Verkehrssektors und ergo in eine signifikante Stärkung des Schienenverkehrs fließen würden.

Das ist vielleicht nicht sonderlich populär, aber doch zumindest schlüssig. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer Erfolge feiern will, muss die in Sonntagsreden gekleideten Absichtserklärungen in konkrete Politik überführen. Und muss auch bereit sein, den Widerstand bestimmter Interessenverbände auszuhalten.

1 Gedanke zu „Von der Straße auf die Schiene“

Vielen Dank für diesen interessanten Artikel. Ich erkenne die Bedeutung einer guten Infrastruktur im Gütertransport, da meine Schwester in der Logistikbranche tätig ist und oft von der Bedeutung einer zuverlässigen Lieferkette spricht. Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedliche Länder unterschiedliche Ansätze verfolgen, um den Schienenverkehr zu verbessern. Die Erfolge in der Schweiz sind beeindruckend und zeigen, dass eine konzeptionelle Trennung zwischen Fern- und Nahverkehr sinnvoll sein kann. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine hohe Investitionsquote notwendig ist, um eine zuverlässige Schieneninfrastruktur zu gewährleisten. Die Erfahrungen aus dem Vereinigten Königreich zeigen hingegen, dass eine vollständige Privatisierung des Netzes nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Es bleibt zu hoffen, dass Deutschland aus diesen Erfahrungen lernen und den Schienenverkehr weiter verbessern wird, indem beispielsweise die Trennung von Netz und Betrieb eingeführt wird und die Investitionen in die Schieneninfrastruktur erhöht werden.