Drei Jahrzehnte des Wandels – die Demografie Ostdeutschlands

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie drohte das Jubiläum der Deutschen Einheit fast unterzugehen. Was alle fünf Jahre aufwendig begangen wird und Anlass bietet für kontroverse Debatten um Erreichtes und Gescheitertes, mutierte nun fast zur Randnotiz. Umso bemerkenswerter war es, dass der dieses Mal Feder führenden brandenburgischen Landesregierung bei allen Einschränkungen dennoch ein würdiges Fest gelang. Bei aller Redundanz, die solchen Ereignissen üblicherweise innewohnt, fiel doch auf, dass immer stärker thematisiert wurde, dass und wie sich die Ostdeutschen mit den gravierenden wendebedingten Lebensbrüchen arrangieren mussten. Insgesamt blickte man mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen 30 Jahre zurück. Die Stadt Potsdam als diesjähriger Feierort lieferte ein beredtes Beispiel für viele positive Entwicklungen. Der südliche Autobahnring ist mittlerweile auf acht Spuren erweitert worden, rund um die vielen Seen der Stadt erheben sich pittoreske Villen, das Stadtschloss wurde wiederaufgebaut, dient nun als Sitz des brandenburgischen Landtags, und die gesamte Innenstadt erstrahlt in alter preußischer Gloria. Potsdam zieht immer mehr Touristen aus aller Welt an und hat sich zudem zu einem prosperierenden Wirtschaftsstandort gemausert, der in den vergangenen 30 Jahren einen spürbaren Einwohnerzuwachs verzeichnen konnte.

Allerdings sieht es in vielen Teilen Brandenburgs und ganz Ostdeutschlands sehr anders aus. Je weiter man sich von Berlin entfernt, desto gravierender zeigen sich die Auswirkungen des demografischen Wandels. Auch hier wurden Innenstädte saniert, wurde die Infrastruktur erneuert, doch der Entsiedlung weiter Landstriche konnten diese Investitionen kein Ende bereiten. Hier fehlt es teilweise vollständig an wirtschaftlichen Entwicklungskernen, weshalb viele junge Menschen nach wie vor das Weite suchen.

Stetig sinkende Anteile

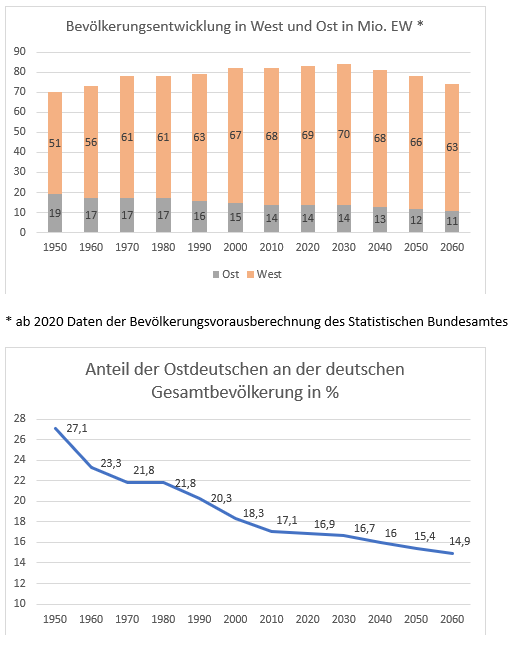

Am 3. Oktober 1990 erlebten knapp 16 Millionen Menschen in Ostdeutschland den Beitritt zur Bundesrepublik. Dem standen 63 Millionen Menschen in der Alt-Bundesrepublik gegenüber, was zum Zeitpunkt der Deutschen Einheit eine Gesamteinwohnerzahl von etwas unter 80 Millionen ergab. Das Verhältnis zwischen „Ostlern“ und „Westlern“ betrug damals ziemlich genau 20 zu 80 Prozent.

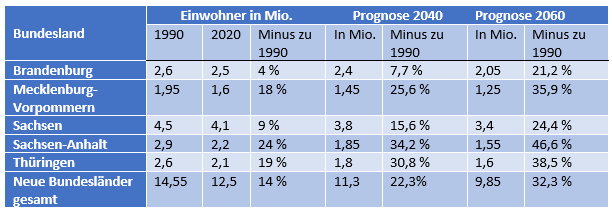

Ein Jahr zuvor hatten zwischen Kap Arkona und Fichtelberg noch 16,8 und in der Bundesrepublik 61,7 Millionen Menschen gelebt, was einer Relation von 21,5 zu 78,5 Prozent entsprach. Bis heute haben sich die Anteile weiter verschoben. In den Neuen Bundesländern und in den Verwaltungsgrenzen des ehemaligen Ost-Berlins leben mittlerweile weniger als 14 Millionen, im Alt-Bundesgebiet und Westberlin hingegen 69,3 Millionen Menschen. Dies wiederum entspricht einer prozentualen Verteilung von 16,9 zu 83,1. Nur jeder sechste Deutsche ist also in den Gemarkungen der alten DDR zu Hause, während es zu Beginn der 1960er Jahre fast jeder vierte war. Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung werden in den Neuen Bundesländern und Ostberlin im Jahr 2060 nur noch 11,3 Millionen Menschen registriert sein, in den Alten Bundesländern und Westberlin hingegen 63,25 Millionen. Die Relation zwischen Ost und West würde sich demnach auf 15 zu 85 aufspreizen.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich also ganz erhebliche demografische Umwälzungen vollzogen. Die obige Darstellung zeigt allerdings auch, dass dieser Prozess nicht erst mit den Jahren 1989 und ’90 begann. Trotz der vielfältigen sozialpolitischen Maßnahmen sank auch in der DDR die Fertilitätsrate ab den 1970ern Jahren unter das sogenannte Reproduktionsniveau, also jenen Wert, der bei sonst gleichen Bedingungen für eine stabile Bevölkerungsentwicklung notwendig ist. In der alten Bundesrepublik wurde dieses Delta durch die massive Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte ausgeglichen und überkompensiert. In der DDR war das nicht ansatzweise in diesem Ausmaß der Fall, weshalb sie in den vier Jahrzehnten ihres Bestehens nahezu durchgehend einen negativen Migrationssaldo verzeichnete.

Mit der Deutschen Einheit hat sich dieses Phänomen extrem verstärkt. In den wenigen Monaten zwischen der ungarischen Grenzöffnung im August 1989 und dem Vollzug der Deutschen Einheit im Oktober des darauffolgenden Jahres zog es fast eine Million Menschen vom Osten in den Westen. Dieser massive Trend schwächte sich ab 1990 zwar deutlich ab, blieb in seiner Tendenz aber erhalten. 1996/1997 schien ein Ende erreicht. Der Saldo der Wanderungen zwischen Ost und West war nahezu ausgeglichen. Doch in den Jahren danach setzte eine zweite Abwanderungswelle ein, die wiederum aus der anhaltenden Stagnation der ostdeutschen Wirtschaft resultierte.

Insgesamt sind zwischen 1989 und heute etwa zwei Millionen Menschen mehr aus dem Osten in den Westen gewandert, als in die andere Richtung. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Abwanderung sehr selektiv erfolgte. So waren es vornehmlich junge und gut ausgebildete Menschen, die für den Aufbau in den Neuen Ländern nicht mehr zur Verfügung standen und dafür im Hamburger Raum, in Baden-Württemberg und vor allem in Bayern zur Prosperität beitrugen. Der Umstand, dass es mehrheitlich Frauen waren, die es aus dem Osten in die Ferne zog, stellt ein absolutes Novum dar. Erstmals in der Menschheitsgeschichte war die Emigration aus einer bestimmten Region nicht männlich, sondern weiblich geprägt.

Insbesondere für den ländlichen Raum in den Neuen Bundesländern ergeben sich damit gravierende Herausforderungen: eine deutlich überdurchschnittliche Alterung, ein Frauendefizit und eine unterdurchschnittliche Qualifikation. Langfristig werden sich diese Effekte kaum umkehren lassen, sodass es abseits der größeren Verflechtungsräume um eine möglichst sinnvolle Anpassung an Schrumpfung und Alterung gehen wird.

Fertilität und Migration

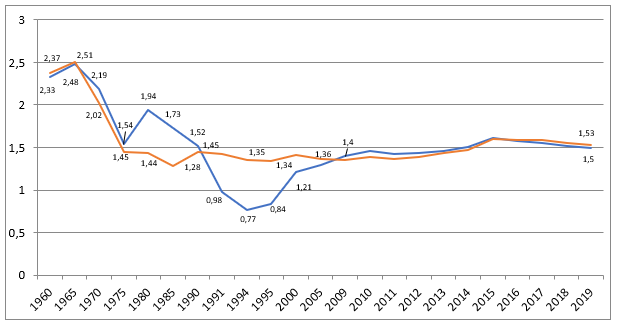

Ein weiterer Parameter für die rasante demografische Entwicklung in Ostdeutschland ist die Fertilität. Der Einfluss der geringen Geburtenraten ist dabei mindestens genauso wirkmächtig wie die anhaltende Abwanderung. Denn es verließen nicht nur überdurchschnittlich viele Frauen die Region, darüber hinaus entschieden sich die Daheimgebliebenen mehrheitlich gegen neuen Nachwuchs. War die DDR-Geburtenrate in den 1980er Jahren noch signifikant höher als in der Bundesrepublik, ist sie danach rapide gesunken und erreichte im Jahre 1994 mit 0,77 Kindern pro Frau den niedrigsten Wert, der jemals von Bevölkerungswissenschaftlern gemessen wurde. Die Gründe waren vielfältig. Zuvorderst zu nennen ist die fehlende ökonomische Stabilität in vielen ostdeutschen Haushalten. Daneben ist die überdurchschnittlich starke Abwanderung junger Frauen zu nennen, die – wenn überhaupt – ihre Kinder nun im Alt-Bundesgebiet zur Welt brachten. Erschwerend kam hinzu, dass sich die ostdeutschen Erwerbsbiografien zunehmend an das westdeutsche Vorbild anpassten. Längere Ausbildungszeiten, die geringere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Diversifizierung der Lebensentwürfe sorgten dafür, dass sich das durchschnittliche Alter bei der Geburt des ersten Kindes von 22,9 Jahren im Jahr 1989 auf 26,9 Jahre im Jahr 1995 verschob.

Geburtenrate in Ost (blau) und West (orange) – in Kinder pro Frau

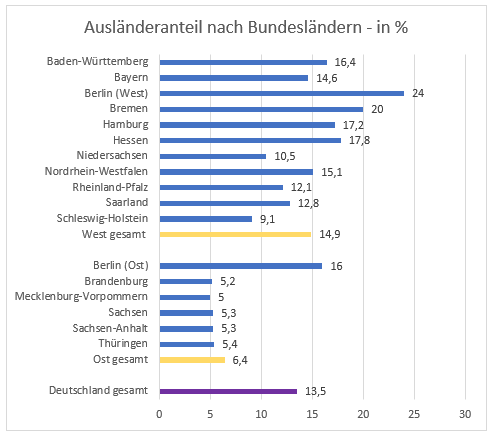

Seit Mitte der 1990er Jahren haben sich die Geburtenraten in den Neuen Bundesländern wieder etwas erholt. 2010 erreichten sie gar einen leichten höheren Wert als das Alt-Bundesgebiet. Seitdem bewegen sich die Kurven nahezu im Gleichschritt, verlaufen in beiden Teilen Deutschlands aber nach wie vor recht deutlich unter dem sogenannten Reproduktionsniveau von 2,1 Kindern pro Frau. Und was vor der Wende galt, hat sich danach nicht verändert. Während das Alt-Bundesgebiet eine beträchtliche Zahl an Zuwanderern anzieht, gelingt es den Neuen Bundesländern nicht, ausreichend Neubürger zu gewinnen, um das aus der geringen Geburtenrate entstehende Defizit auszugleichen. So liegt der Ausländeranteil in allen fünf Neuen Ländern durchgängig zwischen 5 und 5,4 Prozent. Unter Einschluss Ost-Berlins gelangt man zu einem Mittel von 6,4 Prozent für das Gebiet der ehemaligen DDR. Selbst das ethnisch homogenste Alt-Bundesland – Schleswig-Holstein – erreicht mit 9,1 Prozent einen deutlich höheren Wert. Im Schnitt liegt der Ausländeranteil im Alt-Bundegebiet bei etwa 15 Prozent.

Demografielabor „Ost“

Die demografischen Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre werden sich nicht rückgängig machen lassen, sondern in die kommenden Jahrzehnte fortschreiten. Daran können auch die seit 2015 verstärkte Einwanderung, die leicht gestiegene Fertilität oder die Rückwanderung ehemaliger Ostdeutscher nichts ändern. Diese Effekte sind auch in ihrer Summe zu marginal, um dem allgemeinen Trend signifikant entgegenwirken zu können. Wichtigstes Indiz hierfür ist die Altersstruktur. Zu Wendezeiten waren die Ostdeutschen im Schnitt deutlich jünger, als ihre Landsleute im Westen. Mehr als ein Viertel war unter 20, das Durchschnittsalter lag bei 38. Bis heute hat sich die Situation vollständig gedreht. Derzeit sind die Ostdeutschen im Schnitt 47 Jahre alt. In nur drei Jahrzehnten hat sich das Durchschnittsalter also um fast zehn Lebensjahre erhöht. Das ist doppelt so viel wie im Alt-Bundesgebiet, sodass die Ostdeutschen mittlerweile im Schnitt mehr als zwei Jahre älter sind, als die Menschen in den alten Bundesländern. Diese Schere wird sich in den kommenden Jahren noch weiter ausspreizen.

Es ist also nicht zu erwarten, dass die Neuen Bundesländer im demografischen Sinne zum Alt-Bundesgebiet aufschließen werden. Sie waren und bleiben das Demografielabor der gesamten Republik. Hier zeigen sich Entwicklungen, die mit etwas Verspätung auch viele Regionen des Westens erreichen werden. Und hier werden Anpassungsstrategien entwickelt, die nach gründlicher Erprobung auch anderswo Sinn stiften können.

Disparate Entwicklungen

Zunehmend lohnt sich ein Blick in die Regionen, denn der Wandel vollzieht sich nicht gleichmäßig. Er trifft einige Landstriche mehr, andere weniger und manche gar nicht. Je rasanter die Prozesse, desto ungleicher laufen sie ab. Auch in den Neuen Bundesländern gibt es einzelne Wachstumsinseln. Die wichtigste und größte ist der Ballungsraum rund um die Bundeshauptstadt Berlin. Und so ist Brandenburg das Ost-Bundesland mit den prozentual geringsten Bevölkerungsverlusten. Im Vergleich zum Jahr 1990 liegt das Defizit bei lediglich 100.000 Einwohnern. Das ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit, weil sich innerhalb Brandenburgs sehr divergente Entwicklungen ereignen. Die demografische Situation wird umso herausfordernder, je weiter man sich von Berlin entfernt. Insbesondere Süd- und Ostbrandenburg gehören zu den ostdeutschen Regionen mit den eklatantesten Verwerfungen. So mussten beispielsweise die ehemaligen Industriestädte an der Oder bzw. das Lausitzer Braunkohlerevier geradezu horrende Verluste verkraften.

Die im Berliner Speckgürtel gelegenen Gemeinden Falkensee, Oranienburg, Bernau, Neuenhagen, Erkner, Königs Wusterhausen, Teltow und nicht zuletzt die Landeshauptstadt Potsdam freuen sich dagegen über enorme Zugewinne. Das ehemalige Angerdorf Falkensee wird in nicht allzu ferner Zeit mehr Einwohner aufweisen, als die traditionsreiche Kaufmanns- und Hansestadt Frankfurt (Oder).

Im Norden Brandenburgs liegen mit der Prignitz, dem Ruppin und der Uckermark sehr ländlich geprägte, dünn besiedelte Landschaften. Hier sind die prozentualen Verluste zwar nicht so groß, allerdings erreicht die Siedlungsdichte mittlerweile derart geringe Werte, dass etliche dörfliche Gemeinschaften zur Disposition stehen.

Während Brandenburg noch die besten Werte im Osten aufweist, liegt das benachbarte Sachsen-Anhalt ganz am Ende der Rangliste. Seit der Deutschen Einheit hat das Land ein Viertel seiner Einwohner verloren, bis zum Jahr 2060 wird es fast die Hälfte sein. Der ehemalige Bezirk Halle im Süden Sachsen-Anhalts galt als das industrielle Herz der DDR. Allerdings waren die hier beheimateten Unternehmen der Chemie- und Schwerindustrie nach der Wende kaum konkurrenzfähig. Von der anschließenden Deindustrialisierung war diese Region daher stärker betroffen, als der agrarisch geprägte Norden. Heute zählen die Altmarkkreise Salzwedel und Stendal zu den am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands, ähnlich wie in Brandenburg zeigen sich die höchsten Schrumpfungsraten jedoch in den südlichen Landesteilen.

Grundsätzlich ist Sachsen-Anhalt das einzige der Neuen Bundesländer, dem es vollständig an prosperierenden Entwicklungskernen mangelt. In den Großstädten Magdeburg und Halle (Saale) ist man schon froh, die rasante Talfahrt der vergangenen Jahre gebremst zu haben, in allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten haben die Schrumpfungs- und Alterungsprozesse nichts von ihrer Vehemenz eingebüßt.

Mecklenburg-Vorpommern galt in den 1990er Jahren noch als Inbegriff für hohe Arbeitslosenquoten und geringe Wirtschaftskraft. Mittlerweile hat sich die Situation spürbar gebessert und konnte die Rote Laterne an Sachsen-Anhalt übergeben werden. Dazu beigetragen haben vor allem die enormen touristischen Erfolge. Die landschaftlichen Schönheiten zwischen Seenplatte und Ostseeküste haben sich offenbar auch jenseits der Landesgrenzen herumgesprochen. Trotz der großen Entfernung zu den nord- und ostdeutschen Metropolen verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern eine nur leicht unterdurchschnittliche demografische Entwicklung. Die Ostseeküste und hier vor allem die Hansestadt Rostock lässt sich als Entwicklungsmotor bezeichnen. Allerdings finden sich auch im nordöstlichsten deutschen Bundesland ausgeprägte Disparitäten. Jenseits der Hansestädte an der Ostseeküste zeigen sich vor allem in Vorpommern, aber auch in Süd- und Westmecklenburg recht dramatische Tendenzen. Ähnlich wie im benachbarten Nordbrandenburg nähert sich die Siedlungsstruktur hier zunehmend skandinavischen Verhältnissen an. Meck-Pom war schon 1990 das deutsche Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte und wird diese Position mit großer Wahrscheinlichkeit auch am Ende dieses Jahrhunderts halten.

Der Freistaat Thüringen ist mit der Deutschen Einheit direkt ins Herz der neuen Bundesrepublik gerückt. Die prosperierenden Metropolenräume zwischen Frankfurt, München und Stuttgart lassen sich von hier aus in nur wenigen Stunden erreichen. Damit verbunden war allerdings ein besonders hoher Abwanderungsdruck, der die demografische Bilanz des Freistaats signifikant belastet. Kein anderes ostdeutsches Bundesland weist pro 100.000 Einwohner einen so hohen Anteil an Abwanderern auf. Von 1990 bis heute ist die Einwohnerzahl Thüringens von 2,6 auf 2,1 Million gefallen. Das entspricht einem Minus von etwa 20 Prozent. Noch vor dem Jahr 2030 wird der Freistaat aller Voraussicht nach unter die Marke von zwei Millionen rutschen und auch danach ist kein Ende des demografischen Sinkflugs zu erwarten. Die am dichtesten besiedelte Region ist die Thüringer Städtekette. Im Mittelgebirgsvorland reihen sich hier in klarer Ost-West-Ausrichtung und im Abstand von jeweils 25 bis 40 Kilometern die Mittel- und Oberzentren Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Jena, Gera und Altenburg aneinander. Die mittleren Glieder markieren recht eindeutig den regionalen Entwicklungskern. Es ist die Region zwischen Erfurt, Weimar und Jena. Die genannten drei Städte konnten in den vergangenen Jahren wieder Einwohner zurückgewinnen. Abseits davon sieht es nicht so gut aus. Insbesondere die ehemaligen Bezirksstädte Suhl und Gera verzeichnen stark rückläufige Tendenzen. Gleiches gilt für die Landkreise im Norden an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und für die Region südlich des Hauptkamms des Thüringer Waldes.

Sachsen ist nach wie vor das wirtschaftlich mit Abstand stärkste und auch bevölkerungsreichste ostdeutsche Bundesland. Bundesweit und auch international hat der Ruf des Freistaats in den vergangenen Jahren stark unter den Pegida-Protesten gelitten. Dies ist umso bedauerlicherweise, als dass Sachsen seit der Deutschen Einheit recht vielfältige Erfolge feiern konnte. Regelmäßig schneiden sächsische Schüler in den Pisa-Studien sehr gut ab. Hinzu kommt eine in Ostdeutschland nur selten anzutreffende wirtschaftliche Dynamik und Innovativität. Die Industriedichte ist vergleichsweise hoch und die Arbeitslosenquote gering. Sachsen ist das einzige der Neuen Bundesländer mit einer starken Metropole, welche das Potential entfalten kann, dauerhaft viele Menschen aus anderen Regionen anzuziehen und zu binden. Und der Freistaat besitzt nicht nur eine davon, sondern gleich zwei: Leipzig und Dresden. Die Messestadt Leipzig kann mit ihrer lebendigen Kunst- und Kulturszene punkten, die Landeshauptstadt Dresden hingegen erstrahlt in einem eher klassischen Glanz. In und um beide Städte herum haben sich in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche innovative mittelständische Industriebetriebe angesiedelt. Dies hat dazu geführt, dass Sachsen vom demografischen Wandel nur unterdurchschnittlich betroffen ist. Zwar sinken auch hier die Zahlen, aber eben nicht so rasant wie anderswo. Aktuell leben in Sachsen 4,1 Millionen Menschen, 400.000 weniger als im Jahre 1990. Während Leipzig und Dresden vor einigen Jahren zu einem spürbaren Wachstum zurückgekehrt sind, müssen andere Regionen umso schärfere Verluste verkraften. Dies gilt beispielsweise für das früher stark industriell geprägte Westsachsen rund um Chemnitz und Zwickau. Noch gravierender ist die Situation in der Oberlausitz. Hier haben sich einige Städte und Gemeinden im Vergleich zu den Wendejahren demografisch mehr als halbiert.

Sinn und Unsinn von Verwaltungsreformen

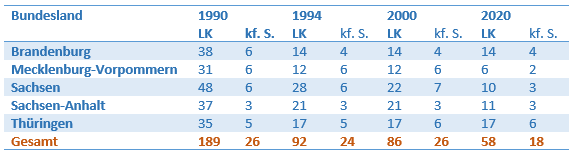

In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden vielfältige Versuche unternommen, die administrativen Strukturen in den Neuen Bundesländern an den rasanten Wandel anzupassen. Im Jahr 1990 gliederte sich die DDR in 15 Bezirke, 189 Kreise und 27 kreisfreie Städte. Mit der Bildung der fünf Neuen Bundesländer wurden die Bezirke aufgelöst, die kreislichen Strukturen darunter jedoch in ihrem Zuschnitt belassen. In den folgenden Jahren wurde zusammen mit westdeutschen Partnerbundesländern am Aufbau effizienter und moderner Verwaltungsstrukturen gearbeitet. Die aus der DDR übernommenen Strukturen wurden schnell als zu engmaschig erkannt, weshalb in den Jahren 1993 und 1994 in allen Neuen Ländern recht tiefgreifende Gebietsreformen durchgeführt wurden. In diesem Zusammenhang hatte sich die Zahl der ostdeutschen Landkreise von 189 auf 92 mehr als halbiert. Heute sind es nur noch 58, weil in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt in den 2000er Jahren weitere Reformen folgten. Bei der jüngsten Verwaltungsreform in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich jedoch gezeigt, dass die immer stärkere Ausdehnung von Gebietsstrukturen auf immer größeren Widerstand in der Bevölkerung trifft. Schon damals konnte nur eine etwas abgespeckte Reform realisiert werden. In Brandenburg und in Thüringen sind in den vergangenen zwei Jahren recht ambitionierte Verwaltungsreformprojekte stillschweigend ad acta gelegt worden. Mit diesen Themen lassen sich keine Wahlen mehr gewinnen. Die Ostdeutschen sind erkennbar (verwaltungs)reformmüde. Das ist durchaus nachvollziehbar, denn während in den Neuen Ländern seit 1990 mindestens einmal, manchmal bis zu dreimal, an den Verwaltungsgrenzen gedreht wurde, ist es im Alt-Bundesgebiet im gleichen Zeitraum nur in Hamburg zu einer zaghaften Bezirksreform gekommen.

Bei den kreisfreien Städten brachten die ersten Reformen der 1990er Jahre kaum Veränderungen, denn sie sollten gezielt als regionale Entwicklungskerne gestärkt werden. Zunächst verloren lediglich Schwedt (Oder) und Eisenhüttenstadt ihre Kreisfreiheit. Bis heute hat sich die Zahl der kreisfreien Städte in Ostdeutschland von 26 auf 18 verringert. Insgesamt haben die vielfältigen Reformen der vergangenen drei Jahrzehnte dazu geführt, dass aus vergleichsweise engmaschigen Strukturen die flächenmäßig größten Gemeinden und Landkreise Deutschlands entstanden sind. Die fünf größten Landkreise Deutschlands liegen allesamt in Mecklenburg-Vorpommern und unter den 25 flächengrößten Landkreisen finden sich nur vier im Alt-Bundesgebiet. Dies korreliert allerdings mit der deutlich gesunkenen Siedlungsdichte, denn hinsichtlich der Einwohnerzahl entsprechen die ostdeutschen Strukturen dem gesamtdeutschen Schnitt.

Überwiegend Schwund, vereinzelt Wachstum

Die DDR verzeichnete in ihrer gesamten Geschichte nahezu durchweg einen leicht negativen Bevölkerungstrend, doch parallel dazu vollzog sich eine rasche Urbanisierung. Diese war nicht zuletzt politisch motiviert, weil sich die Regierung dadurch eine optimale Allokation der Produktivkräfte und eine möglichst effiziente Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen versprach. Mit der Benennung der 15 Bezirksstädte wurde klar definiert, wo die Siedlungsschwerpunkte liegen und wo Industrieunternehmen entstehen sollen. Die Entscheidungen für oder gegen einen bestimmten Bezirkssitz wurden durchaus strategisch getroffen und beinhalteten nicht selten die Ambition für einen massiven Ausbau der Infrastruktur am jeweiligen Ort. Davon profitieren konnten vor allem jene Städte, die durch die Schaffung der Bezirke plötzlich zu Verwaltungszentren avancierten, also Rostock, Neubrandenburg, Frankfurt (Oder), Cottbus, Halle (Saale), Suhl, Gera und Karl-Marx-Stadt.

Zusätzlich wurden einige sozialistische Musterstädte auf der sprichwörtlichen grünen Wiese errichtet. In Schwedt (Oder) endete die aus der Sowjetunion kommende „Erdölleitung der Freundschaft“, wurde das Erdöl im Petrolchemischen Kombinat zu hochwertigen Kraftstoffen verarbeitet. In Eisenhüttenstadt entstand in den 1950er Jahren das größte Hüttenwerk Ostdeutschlands. Und in Hoyerswerda sollten jene Menschen eine Heimat finden, die die ausgedehnten Braunkohlefelder der Lausitz ausbeuteten. Die genannten Städte hatten 1950 noch weniger als 10.000 Einwohner, wuchsen aber bis 1980 auf mehr als 50.000 heran. Einen zusätzlichen Schub erhielt die Urbanisierung durch das 1973 beschlossene staatliche Wohnungsbauprogramm. In fast allen ostdeutschen Metropolen entstanden in diesem Zusammenhang ausgedehnte Plattenbausiedlungen. Beispiele sind die Ost-Berliner Bezirke Marzahn, Hellersdorf und Hohenschönhausen, die Neustadt von Halle (Saale), die Fritz-Heckert-Siedlung in Chemnitz, Dresden-Gorbitz, Leipzig-Grünau, Jena-Lobeda, Rostock-Lichtenhagen, der Stadtteil Neuberesinchen in Frankfurt (Oder) oder der Große Dreesch in Schwerin. Heute haben sich viele dieser Gebiete zu sozialen Brennpunkten entwickelt, in realsozialistischen Zeiten boten sie jedoch deutlich mehr Komfort, als die Innenstädte oder der ländliche Raum, waren daher hochbegehrt und setzten Impulse für eine fortschreitende Landflucht.

Mit Ausnahme von Leipzig, Plauen und Zwickau verzeichneten alle größeren Städte der DDR zwischen 1950 und 1988 deutliche Einwohnergewinne. Neben den drei Planstädten Hoyerswerda, Schwedt (Oder) und Eisenhüttenstadt konnten Rostock, Cottbus, Neubrandenburg, Frankfurt (Oder), Gera und Suhl in ihrer neuen Rolle als Bezirkssitz besonders hohe Zuwächse erreichen. Nach der politischen Wende und der Deutschen Einheit zeigte sich jedoch, dass dieses künstlich erzeugte Wachstum nicht allzu viel Substanz besaß und die genannten Städte sehr schnell wieder auf ihre ursprüngliche Größe zurückfielen. Eisenhüttenstadt und Hoyerswerda verloren im Vergleich zu 1988 mehr als die Hälfte ihrer Bevölkerung, Schwedt (Oder) mehr als 40 Prozent, Frankfurt (Oder), Suhl, Gera und Neubrandenburg 30 Prozent und mehr, Cottbus immerhin 23 Prozent. Einzig Rostock ist es gelungen, das zu DDR-Zeiten generierte Wachstum halbwegs zu verteidigen.

Die Zahl der ostdeutschen Großstädte ist von 1988 bis heute von 15 auf zehn gesunken. Dessau, Gera, Zwickau, Schwerin und Cottbus rutschten teilweise deutlich unter die Marke von 100.000 Einwohnern. Besonders schwer traf es die Stadt Dessau, die mehr als 35 Prozent ihrer Einwohner verlor. Trotz der Fusion mit der nördlich der Elbe gelegenen Nachbarstadt Roßlau kommt sie heute nur noch auf circa 80.000 Einwohner.

Unter den derzeit noch bestehenden Großstädten musste Halle (Saale) die stärksten Verluste in Kauf nehmen. Hier leben fast 30 Prozent weniger Menschen als 1988. In Chemnitz, Rostock und Magdeburg betragen die Rückgänge jeweils um die 20 Prozent, wohingegen Erfurt mit lediglich drei Prozent Verlust fast wieder das Vorwendeniveau erreicht hat. Alle genannten Städte liegen aktuell recht nah beieinander in einer Marge zwischen 200.000 und 250.000 Einwohnern. In diese Größenordnung wird sich in den kommenden Jahren auch Potsdam hineinentwickeln. Dies ist die ostdeutsche Stadt mit den höchsten Zuwachsraten. Seit 1988 ist die Einwohnerzahl von 140.000 auf 180.000 deutlich gewachsen und ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. Potsdam profitiert ganz eindeutig von seiner Lage am Rande Berlins, doch auch die Bundeshauptstadt selbst konnte in den vergangenen Jahren ein deutliches Plus an Einwohnern verzeichnen. Der Großraum Berlin hat heute 4,5 Millionen Einwohner. Das sind eine halbe Million Menschen mehr, als gegen Ende der 1980er Jahre. Berlin ist damit die wichtigste Wachstumsinsel in Ostdeutschland, generiert diese Impulse in erheblichem Maße aber zu Lasten anderer Regionen.

Deutschlandweit zeigt sich ein spürbarer Trend zur Re-Urbanisierung, der mittlerweile auch in einigen ostdeutschen Städten nachzuvollziehen ist. Dabei gilt, je größer die Stadt, desto größer auch die Aussicht auf neu erwachendes Wachstum. Jena und Weimar sind die einzigen Städte, die diesen Automatismus durchbrechen. Sie sind keine Metropolen, gehören aber zu den wenigen Städten Ostdeutschlands, in denen heute mehr Menschen leben, als in der Endphase der DDR.

Nach der Deutschen Einheit und der Auflösung der Bezirke wurde in fast allen Neuen Bundesländern intensiv über den Sitz der künftigen Landesregierung gestritten. Richtig klar war die Situation nur in Brandenburg, wo kaum ein Weg an Potsdam vorbeizuführen schien. In Mecklenburg-Vorpommern waren Schwerin und Rostock in der engeren Auswahl, in Thüringen ging es um Weimar oder Erfurt, in Sachsen-Anhalt um Magdeburg oder Halle (Saale) und in Sachsen um Leipzig oder Dresden. Schwerin ist heute die einzige ostdeutsche Landeshauptstadt, die sich eindeutig nicht als wirtschaftliches und demografisches Zentrum ihres Bundeslandes bezeichnen kann. Die Hansestadt Rostock hat eine deutlich bessere Entwicklung genommen. Magdeburg hatte 1988 noch 40.000 Einwohner weniger als Halle (Saale) und liegt heute auf Augenhöhe, wobei die Ansiedlung der Landesregierung eine gewisse Rolle gespielt haben dürfte. Erfurt und Weimar wachsen ohnehin immer enger zusammen. Die räumliche Distanz zwischen beiden ist äußerst gering und zusammen mit Jena bilden sie eine der erfolgreichsten Regionen der Neuen Bundesländer. Leipzig und Dresden sind nach Berlin ganz unangefochten die größten Metropolen Ostdeutschlands. Beide mussten in den unmittelbaren Nach-Wendejahren einen Rückgang der Bevölkerung verkraften, verzeichnen aber aktuell wieder ein stabiles Wachstum. Die Entwicklung verlief bislang weitgehend im Gleichschritt, aktuell scheint Leipzig aber eine etwas stärkere Anziehungskraft auszuüben.

Gab es 1988 noch 34 ostdeutsche Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern, sind es heute nur noch 23. Absehbar ist, dass demnächst auch Frankfurt (Oder) und Görlitz unter diese Marke rutschen werden. Die besondere Situation der ehemaligen sozialistischen Planstädte sowie der einstigen Bezirkssitze wurde bereits angesprochen, aber auch Städte wie Zwickau, Görlitz, Bautzen, Eberswalde oder Wismar haben mehr als ein Viertel ihrer Einwohner verloren. In Altenburg sind es gar mehr als 40 Prozent, womit die ostthüringische Skatstadt gleich hinter den drei sozialistischen Planstädten den schlechtesten Wert verzeichnet. Das nicht weit entfernt gelegene Weimar hat unter den Mittelstädten hingegen die beste Entwicklung genommen. Beide Städte waren 1988 noch annähernd gleich groß, heute leben in Weimar aber mehr als doppelt so viele Menschen wie in Altenburg.

Einen neuen Zugang hat die Liste der ostdeutschen Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern noch nicht verzeichnen können, allerdings sind die jeweils im Berliner Umland gelegenen und stabil wachsenden Städte Oranienburg und Falkensee mit 45.000 bzw. 44.000 Einwohnern nicht mehr weit von dieser Schwelle entfernt.