Der Scheitelpunkt ist erreicht

Im Sommer vergangenen Jahres lebten auf dem Territorium der heutigen Bundesrepublik mehr als 83 Millionen Menschen. Nur wenige Auguren hatten vorausgesagt, dass diese Schallmauer überhaupt einmal erreicht werden würde. Die meisten Experten gingen davon aus, dass sich die bereits im Jahr 2005 erfolgte Trendumkehr zu einer nachhaltigen Schrumpfung verstetigt und weiter verstärkt. Doch nachdem sich die Gesamtbevölkerung Deutschlands von 2005 bis 2011 von 82,4 auf nur noch 80,3 Millionen Einwohner reduzierte, zeigt sich seitdem eine Gegenbewegung, die Ende 2019 das Allzeithoch von 83,1 Millionen Menschen bewirkte.

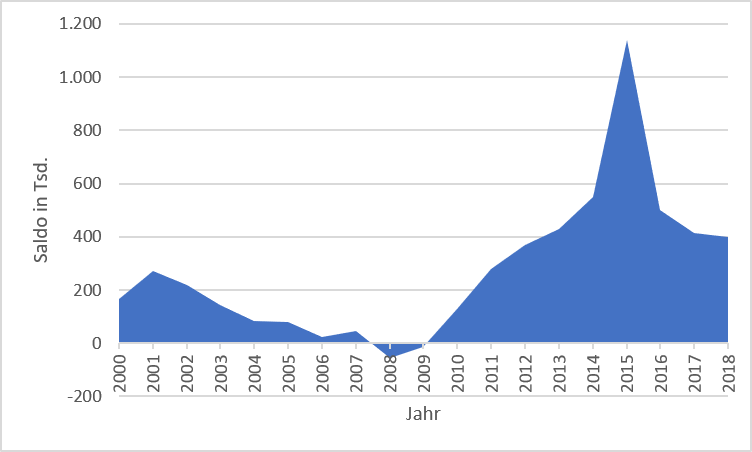

Die kurzfristige Erholung wider den langfristigen Trend ist nahezu ausschließlich auf die Sondereffekte der Jahre 2015 und folgende zurückzuführen. Seit 2008 haben sich nach einer anhaltenden Flaute die Einwandererzahlen nach Deutschland wieder erhöht. Zunächst kamen insbesondere Arbeitsmigranten aus dem EU-Ausland, ab 2014 wuchs dann insbesondere die Zahl der Asylanträge. 2015 stieg erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die kumulierte jährliche Einwanderung auf mehr als zwei Millionen Menschen. Die Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel versuchte, mittels asylrechtlicher Anpassungen und außenpolitischer Strategien den Andrang in einem beherrschbaren Rahmen zu halten. Das ist bislang gelungen, doch noch immer wandern jährlich etwa anderthalb Millionen Menschen ein. Zum Vergleich dazu sind zwischen 2006 und 2008 jeweils weniger als 700.000 Menschen nach Deutschland gekommen. 2008 und 2009 schlug der Wanderungssaldo gar ins Negative um. Seit 2013 liegt er konstant bei mehr als 400.000. Allein 2015 kamen mehr als eine Million Menschen mehr in die Bundesrepublik als diese verließen.

Wanderungssaldo nach Deutschland – seit 2018

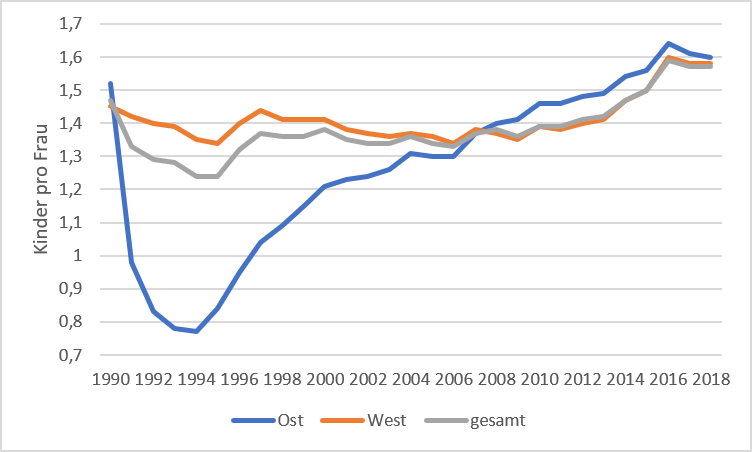

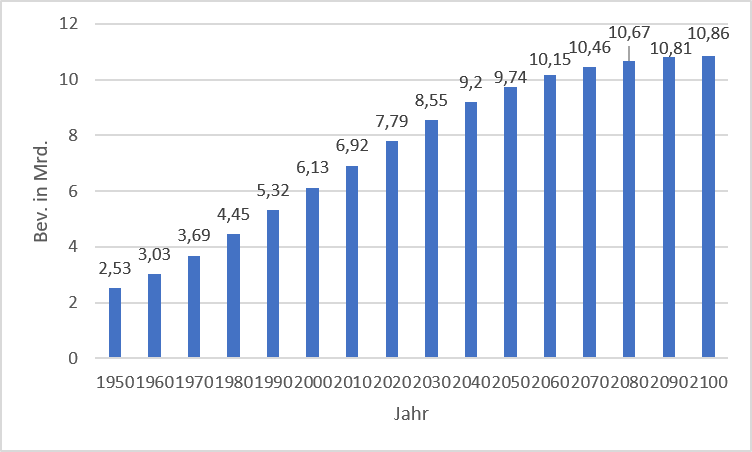

Die Migration war in den vergangenen Jahren das zentrale Einflusskriterium der deutschen Demografie. Langfristig spielt die Geburtenrate jedoch eine prägendere Rolle. Bei einem ausgeglichenen Migrationssaldo und einer stabilen Lebenserwartung wird die demografische Zusammensetzung ausschließlich durch die Fertilitätsrate determiniert. Angesichts der im historischen und internationalen Vergleich hierzulande sehr niedrigen Kindersterblichkeit reichen etwa 2,1 Kinder pro Frau für eine stabile demografische Entwicklung. Allerdings wird dieses sogenannte Reproduktionsniveau schon seit 1970 nicht mehr erreicht. Die zunehmende Emanzipation der Frau im Allgemeinen und die Zulassung der Anti-Baby-Pille im Speziellen haben einen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet. In erster Linie ist sie jedoch das Ergebnis einer gesättigten, postmodernen Gesellschaft. Im Übrigen hat sich dieser Trend trotz vielfältiger sozialpolitischer Rahmenleistungen in der DDR genauso gezeigt wie in Westdeutschland. Hier wie dort lag und liegt die Fruchtbarkeitsrate konstant unter dem Reproduktionsniveau. Seit einem halben Jahrhundert werden im Mittel lediglich etwa zwei Drittel dieses Wertes erreicht. Rein statistisch wäre damit ein Bevölkerungsrückgang von etwa einem Drittel pro Lebenszyklus verbunden. Doch im gleichen Zeitraum wurde die sinkende Fertilität durch eine stark intensivierte Einwanderung ausgeglichen. In diesem Kontext hat sich die bundesrepublikanische Gesellschaft in vergleichsweise kurzer Zeit von einer sehr homogenen ethnischen Zusammensetzung zu einer durchaus ausgeprägten Pluralität gewandelt. Dieser Trend manifestiert sich insbesondere in den urbanen Räumen, wo Kinder mit Migrationshintergrund in vielen Schulen bereits heute in der Mehrheit sind. Migration sollte jedoch nicht als demografisches Instrument zum Ausgleich der hierzulande nicht geborenen Kinder missverstanden werden. Schließlich haben die Erfahrungen vergangener Einwanderungswellen gezeigt, dass sich die Fertilitätsrate von Zuwanderern spätestens in der zweiten Generation der Mehrheitsgesellschaft angleicht. Zudem sind mit einer verstärkten Zuwanderung immer auch erhebliche integrative Herausforderungen verbunden, die wiederum hohe gesellschaftliche Kosten bedingen. Des Weiteren sind sinkende Fertilitätsraten bzw. solche, die stabil unter dem Reproduktionsniveau liegen, bei weitem kein deutsches und auch kein europäisches Phänomen. Im globalen Maßstab sinkt die Fertilität bereits seit Jahrzehnten kontinuierlich ab. Seit den 1970er Jahren geht das prozentuale Wachstum stetig zurück, seit Beginn der 1990er Jahre gilt dies auch in absoluten Zahlen. Im Hinblick auf die Weltbevölkerung zeigt sich rückblickend, dass die Wachstumsprognosen aus vergangenen Jahrzehnten deutlich über den tatsächlich erreichten Werten lagen. Die apokalyptischen Vorhersagen von weltweiten Hungersnöten und globalen Verteilungskämpfen haben sich bis heute nicht bewahrheitet. Tatsächlich hat sich insbesondere das weltweite Hungerproblem spürbar entschärft. Gesichert scheint vielmehr, dass in nicht allzu ferner Zeit auch global die Trendwende zur Schrumpfung einsetzen wird. Schon heute sind einige entwickelte Industriestaaten massiv betroffen. Dies gilt vor allem für die Transformationsstaaten des ehemals sozialistischen Blocks. Diese Weltregion stellte in den vergangenen drei Jahrzehnten einen der wichtigsten Märkte für die Anwerbung qualifizierten Fachpersonals. Nun muss sich die deutsche Wirtschaft auf ein zunehmendes Versiegen dieser Quelle einstellen. Auch im Süden Europas haben mittlerweile flächendeckende Schrumpfungsprozesse eingesetzt. Noch gravierender zeigt sich die Situation in den ostasiatischen Industriestaaten von Japan über Südkorea bis nach Taiwan. Auch ohne die festlandchinesische Ein-Kind-Doktrin nähern sich die Fertilitätsraten dort dem Wert Eins an. Diese Gesellschaften werden sich entscheiden müssen, ob sie ihre ausgeprägte Homogenität aufrechterhalten oder sich im Sinne eines weiteren ökonomischen Wachstums nach außen öffnen wollen. In jedem Fall sollten sie – zumindest flankierend – Strategien für eine möglichst optimale Anpassung an eine nachhaltige Schrumpfung entwickeln.

An dieser Stelle soll es nicht um die politische Frage nach mehr oder weniger Einwanderung gehen. Auch nicht darum, ob gezielt Fachkräfte angeworben werden oder ein weitgehend unkontrollierter Zuzug zugelassen werden soll. So oder so wird es den entwickelten Industriestaaten in baldiger Zukunft nicht mehr möglich sein, ihre unzureichende Fertilität über Migration auszugleichen. Schlicht deshalb, weil das nötige Reservoir hierfür schwindet. Dies gilt insbesondere für die beschriebenen europäischen Nachbarregionen, zunehmend aber auch für den Mittleren Osten, Asien und Afrika. Auch dort sinken die Fruchtbarkeitsraten merklich ab.

Entwicklung der Weltbevölkerung – seit 2020 Prognose der Vereinten Nationen

Konträre Wahrnehmungen

Das, was im globalen Maßstab als Weltenrettung anmutet, wird im nationalen Fokus oft als Katastrophe empfunden. Plakativ gesprochen, steht der Angst vor einer unkontrolliert wachsenden Weltbevölkerung die Furcht vor dem Ende des eigenen Volkes entgegen. Diese Sichtweise ist reichlich schizophren und äußerst egozentrisch. Unter ökologischen Aspekten ist eine Begrenzung der Weltbevölkerung aus vielerlei Gründen zu begrüßen. Dies gilt vor allem für die Industriestaaten, denn dort sind die durchschnittlichen Emissionen pro Bürger weit überdurchschnittlich. Grundsätzlich sollten sich die Volkswirtschaften weltweit einem eher qualitativen und nicht mehr rein quantitativen Wachstumsbegriff zuwenden. Der Club of Rome hatte dies schon zu Beginn der 1970er Jahre propagiert und liegt damit bis heute richtig.

Wenn in nicht allzu ferner Zukunft die Trendwende zur globalen Schrumpfung eingesetzt haben wird, werden die entwickelten Industriestaaten schon seit Jahrzehnten mit diesen Prozessen befasst sein. Hier kann es nicht allein darum gehen, sich gegenseitig die qualifiziertesten Einwanderer streitig zu machen, sondern auch um gute Ideen, sich möglichst intelligent an dieses historisch völlig neue Menschheitszeitalter anzupassen.

Wenn unser Gesundheitsminister nach Südosteuropa reist, um Pflegekräfte anzuwerben oder wenn das weltweit gepriesene kanadische Einwanderungsmodell Fachkräfte in Afrika und Asien akquiriert, gibt es immer auch eine andere Seite der Medaille. Wer pflegt eigentlich die Senioren in Polen, der Ukraine, Ungarn, dem Kosovo und anderswo? Und wer liefert in den weniger entwickelten Regionen dieser Erde die Expertise für den Umbau von einer rein rohstoffbasierten zu einer verarbeitenden Wirtschaft, die zusätzlich sozial- und umweltverträglich sein soll. Eine ungezügelte Konkurrenz um die besten Fachkräfte könnte geeignet sein, die bestehenden Disparitäten zwischen den Weltregionen zu zementieren. Im kleineren Maßstab hat sich dieser Umstand im regionalen Ansiedlungsmarketing bereits erwiesen. Hier setzen sich naturgemäß die prosperierenden Standorte mit hoher Steuerkraft und geringen Hebesätzen eher durch als jene Kommunen, die aufgrund ihrer strukturellen Nachteile besonders stark auf Impulse von außen angewiesen wären.

Die niederländische Regierung hat solche Abwägungen vor einigen Jahren zum Anlass genommen, ihren Kommunen die Schaffung von Anreizsystemen zur Ansiedlung von Bürgern und Gewerbe zu verbieten. Auch der deutschen Strukturpolitik sollte eine zerstörerische Konkurrenz nicht als

Mittel der Wahl erscheinen, um schwindende Ressourcen gleichgewichtet zu verteilen. Kommunen können nicht einfach aus dem Markt ausscheiden. Denn ihnen obliegt im Sinne der Bürger die Hoheit über wesentliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.

Ausgreifende Scheren

Die zunehmende Ausprägung von Disparitäten ist eine Konsequenz des demografischen Wandels, die oft nur auf den zweiten Blick wahrgenommen wird und politisch bislang kaum Beachtung findet. Dabei wird die Debatte über gleichwertige Lebensbedingungen spätestens seit der Deutschen Einheit mit Vehemenz geführt. Im Hinblick auf Produktivität, Steuerkraft und Vermögensverteilung haben sich die Unterschiede zwischen Ost und West zwar nicht angeglichen, sind aber auch nicht größer geworden. Noch gravierender jedoch erscheinen die Verwerfungen zwischen Stadt und Land, strukturstarken und strukturschwachen Regionen. Hier weist der Trend der vergangenen beiden Jahrzehnte zu einer sich weiter öffnenden Schere. Besonders deutlich wird dies im Freistaat Sachsen. Die Großstädte Leipzig und Dresden haben seit 1990 13 bzw. zwölf Prozent an Einwohnern hinzugewonnen. In Chemnitz ist dagegen ein Schwund von einem Fünftel, in Zwickau von mehr als einem Viertel und in Hoyerswerda sogar von mehr als der Hälfte zu konstatieren. Insgesamt ist die Einwohnerzahl Sachsens seit 1990 um 15 Prozent gesunken. Abseits der prosperierenden Regionen um Leipzig und Dresden laufen die Schrumpfungsprozesse also umso radikaler ab.

Ähnlich bemerkenswert sind die Unterschiede zwischen dem Großraum Berlin und den peripheren Regionen des Landes Brandenburg. Die Einwohnerzahl der Agglomeration Berlin, also der Stadt selbst und ihres Speckgürtels, ist seit 1990 um etwa zehn Prozent gewachsen. In diesem Zeitraum hat sich beispielsweise die Stadt Falkensee auf nun 44.000 Einwohner verdoppelt. In nur wenigen Jahren wird sie zur drittgrößten Stadt Brandenburgs avancieren. Andere Kommunen im Berliner Speckgürtel machen eine ähnlich rasante Entwicklung durch. Gänzlich anders sieht es im Landkreis Oberspreewald-Lausitz aus. Dort entspricht die aktuelle Einwohnerzahl weniger als zwei Dritteln des 1990er Niveaus. Eine ähnliche Tendenz lässt sich auch für die anderen Berlin-fernen Landkreise Brandenburgs beobachten – Spree-Neiße, Elbe-Elster, Uckermark und Prignitz. Und auch die Städte sind betroffen. Cottbus hat seit 1990 ein Fünftel, Frankfurt (Oder) etwa ein Drittel und die ehemaligen Industriestädte Schwedt (Oder) und Eisenhüttenstadt haben fast bzw. mehr als die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Die im Verflechtungsraum zu Berlin gelegene Landeshauptstadt Potsdam hingegen hat im gleichen Zeitraum knapp 40.000 Einwohner hinzugewonnen, ist eine der am schnellsten wachsenden Großstädte Deutschlands.

Doch auch in den alten Bundesländern lassen sich derartige Trends identifizieren. So haben die an der thüringischen, sächsischen und tschechischen Grenze gelegenen Landkreise Bayerns seit 1990 bis zu 20 Prozent ihrer Einwohner verloren. Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung des Freistaates sind bis 2038 weitere Verluste zu erwarten. Die Landeshauptstadt München hingegen ist allein seit dem Jahr 2000 um 20 Prozent gewachsen.

Während die norddeutschen Metropolen Bremen, Hannover und vor allem Hamburg noch immer ein solides Wachstum generieren können und ein solches auch für die mittelfristige Zukunft erwarten dürfen, werden die ländlichen Regionen vor allem im Harzvorland, aber auch an der Nordseeküste deutlich an Einwohnern verlieren.

Im Gegensatz zum Osten Deutschlands, wo mit Potsdam, Jena, Dresden und Leipzig nur vereinzelte Wachstumsinseln zu finden sind, verzeichnen die meisten Ballungsräume im Alt-Bundesgebiet noch immer ein stabiles Wachstum. Die einzigen Ausnahmen sind das Ruhrgebiet und das Saarland. Im ländlichen Raum jedoch stellen sich deutschlandweit erhebliche Herausforderungen. Umgekehrt sind die prosperierenden Metropolenräume mit enormen integrativen Aufgaben konfrontiert. Die vom Strukturwandel betroffenen, ehemaligen Industriestädte Ostdeutschlands verzeichnen prozentual die höchsten Verluste.

Aus weniger mehr machen

Innerhalb Deutschlands bestehen schon heute ausgeprägte Erfahrungen mit dem demografischen Wandel. So ist die Einwohnerzahl der Neuen Bundesländer in den 30 Jahren von 1990 bis heute von 14,55 auf 12,49 Millionen Menschen gesunken. Dies entspricht einem Minus von etwa 15 Prozent. Schon im Jahr vor der Deutschen Einheit verließen etwa eine Million Menschen das Staatsgebiet der damaligen DDR, sodass sich der demografische Aderlass unter Hinzuziehung des Referenzjahres 1989 auf etwa 20 Prozent erhöht. In den 1990er Jahren sind vor allem junge und qualifizierte Menschen aus Ostdeutschland abgewandert. Dass mehrheitlich Frauen migrierten, war ein historisches Novum ohne jedes Beispiel in der Menschheitsgeschichte. Die erheblichen ökonomischen Unsicherheiten bedingten zudem eine äußerst geringe Fertilität. Mit 0,77 Kindern im Schnitt pro Frau erreichten die Ostdeutschen im Jahre 1994 einen historischen Tiefstwert, der auch im internationalen Vergleich seinesgleichen sucht. Seitdem hat sich Vieles gebessert. Die Fertilitätsrate ist auf aktuell 1,6 Kinder pro Frau gestiegen und mittlerweile erreichen einige Regionen wieder einen ausgeglichenen Wanderungssaldo. Für die meisten Kommunen zwischen der Insel Rügen und dem Erzgebirge gilt jedoch nach wie vor, dass sie sich mit einer nachhaltigen Schrumpfung arrangieren müssen. Aus den allzu optimistischen Wachstumsprognosen unmittelbar nach der Deutschen Einheit haben die Verantwortlichen ihre Lehren gezogen und nunmehr einen ausgeprägten Sinn für die Realitäten vor Ort entwickelt – für Maß und Mitte und für das Machbare. Die positiven Tendenzen bei Migration und Fertilität können schließlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Reservoir insgesamt weiter schwindet. Nur halt nicht mehr so rasant, wie noch vor einigen Jahren. Nicht zu Unrecht wurde im Hinblick auf die Neuen Bundesländer vom Demografielabor Ost gesprochen. Von den gemachten Erfahrungen profitieren mittlerweile auch viele westdeutsche Kommunen, und zwar insbesondere jene, die abseits der prosperierenden Metropolenräume liegen. Dabei geht es um so profane Dinge, wie einen möglichst effizienten und sozialverträglichen Rückbau oder um die Neuorganisation von Daseinsvorsorgeleistungen. Grundsätzlich sollten in diesem Zusammenhang auch die Standards in den Fokus genommen werden. Ein Beispiel sind Postdienstleistungen. Im Zeitalter des Internets und unter Voraussetzung einer flächendeckenden Breitbandversorgung erscheint es anachronistisch, wenn der Briefträger noch immer täglich jeden noch so kleinen Weiler ansteuert. Die damit verbundenen Kosten sind bei einer sinkenden Siedlungsdichte nur schwerlich zu rechtfertigen. Zudem sollten gezielt bürgerschaftliche Engagements gestärkt werden, die die Angebote der öffentlichen Daseinsvorsorge vor Ort ergänzen. In den weiten Regionen Nordskandinaviens ist es völlig normal, dass die Menschen untereinander die Anforderungen des täglichen Lebens koordinieren. Sie sind seit Jahren mit einer geringen Siedlungsdichte konfrontiert und erwarten daher keine Vollversorgung. In den sich nun zunehmend entleerenden Regionen Deutschlands verbinden sich mit anderen Erfahrungswerten auch höhere Erwartungshaltungen. Angesichts der personellen und finanziellen Engpässe sowie im Hinblick auf die schwindende Nachfrage und einer damit einhergehenden sinkenden Versorgungseffizienz sollten möglichst sämtliche Kooperations- und Innovationspotentiale genutzt werden. Dazu gehören interkommunale Zusammenschlüsse wie auch solche mit privaten Versorgern. Überregionale Plattformen sind geeignet, Know-how zu bündeln und betriebliche Prozesse zu optimieren. Andererseits erlauben sie es, die unmittelbare Verantwortung für die Leistungserbringung weiterhin subsidiär zu organisieren und den Kommunen die finale Entscheidungshoheit zu überlassen.

Fertilitätsrate in Deutschland – seit 1990